こんにちわ、横浜すみっこクリエイターです。

Unityでゲームを制作して販売するまでの軌跡を描くゆにすち!の入門編です!

今回はUnityシーンビューでの、視点操作方法について確認していきます。

ゆにすち!シリーズとは

このシリーズではUnityでSTEAM販売を目指す!略してゆにすち!と銘打ち、モデリングもプログラミングも企画も販売も何から何までぜ~んぶド素人のが、PCゲームを考え、制作して、販売するまでの風景を履歴として残していくものです。

この入門編では、Unityの基本的な使い方やゲームの構造について学んでいきます。

この記事のポイント!

- シーンビューの視点操作は、次の4種類

- 平行移動:マウスホイールを押し込んだままドラッグ

- ズーム:マウスホイール回転 または Alt + 右ドラッグ

- 回転移動:Alt + 右ドラッグ

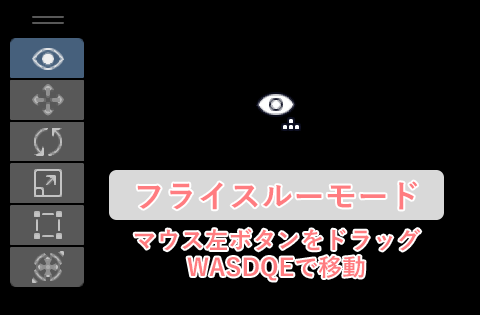

- フライスルーモード:右ドラッグ + WASDQE

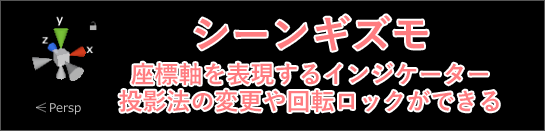

- シーンギズモを使えば、投影法切り替えや回転ロックが可能

Contents

視点移動の種類

シーンビューでの視点操作方法には、次の種類があります。

- 平行移動

- ズーム

- 回転移動(中心:画面中央)

- フライスルーモード

- シーンギズモによる操作

それぞれの操作方法について解説していきます。

マウス・キーボードによる操作

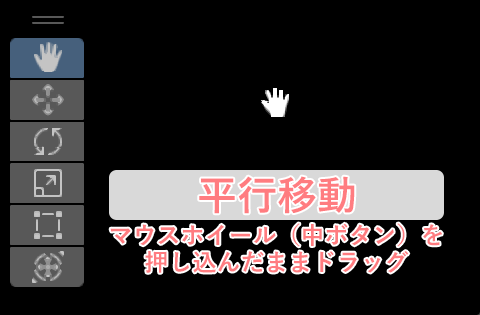

平行移動

シーンビュー上で、マウスホイール(中ボタン)を押し込んだままドラッグすると、視点が平行移動します。カメラの向きを変えずにカニ歩きをしているようなイメージです。

さらにShiftを押した状態で操作すると、より素早い移動になります。

このとき、マウスカーソルとビューツールは、ハンドアイコンに変わっています。

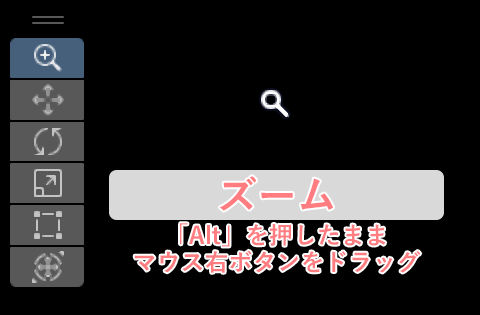

ズーム

シーンビュー上で、マウスホイールを回転すると、ズームイン・アウトできます。ホイールを奥へ転がす側がズームインとなります。

Windowsでマウスの設定がデフォルトの場合です。

または、Altを押したまま、マウス右ボタンのドラッグでも同様の操作ができます。

さらにShiftを押した状態で操作すると、より素早い移動になります。

後者の操作の場合、マウスカーソルとビューツールは虫眼鏡アイコンに変わっています。

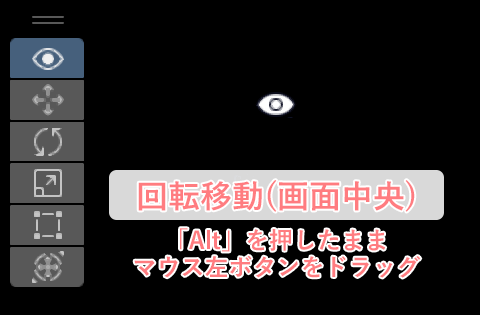

回転移動(中心:画面中央)

シーンビュー上で、Altを押したまま、マウス左ボタンのドラッグで、視点を回転移動させることができます。このときの回転中心は画面中央となります。カメラを持って円周上を動き回るイメージです。

このとき、マウスカーソルとビューツールは目のアイコンに変わっています。

回転移動操作は3Dビューでのみ有効で、2Dビューでは同じ操作でも「平行移動操作」となります。フライスルーモード

シーンビュー上で、マウス右ボタンを押している間、フライスルーモードに入ります。このモードではFPS(一人称視点ゲーム)のように振る舞います。

マウスドラッグで自視点を中心に見回す操作、キーボードのWASDで前後左右移動、QEで視点を昇降させることができます。

キーボード操作に関しては、さらにShiftを押した状態で操作すると、より素早い移動になります。

このとき、マウスカーソルとビューツールは目とテトリスのアイコンに変わっています。

テトリスは、キーボードのWASDを表現しているそうです。 回転移動操作は3Dビューでのみ有効で、2Dビューでは同じ操作でも「平行移動操作」となります。シーンギズモによる操作

シーンギズモとは

シーンギズモは、シーンビュー上にある四角に赤青緑のコーンのついたインジケーターです。シーンギズモは、三次元空間上の座標軸を表現するとともに、投影法の切り替え・軸平行スナップ・視点回転ロックの機能を持っています。

投影法の切り替え

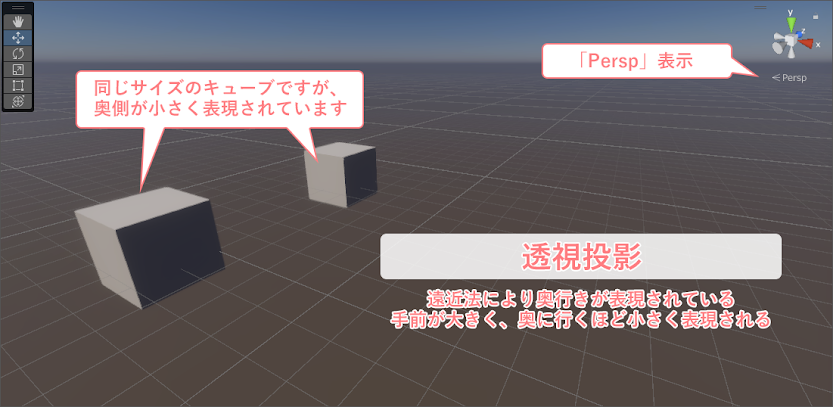

透視投影

透視投影(中心投影、パースペクティブとも)とは、遠近感を伴う三次元空間の表現方法で、同じサイズであっても画面奥側にあるゲームオブジェクトは手前のものより小さく描画されます。私たちの視野と近い投影法ですので違和感はないと思います。

シーンギズモの中心の四角部または下部の文字をクリックして、Perspに表示を変えることで、透視投影法に切り替わります。

平行投影

平行投影(等角投影、アイソメトリックとも)とは、場所によらず長さ・角度が一定で描画されます。画面上では、どんなに遠くにあっても手前のものと同じ大きさで表現されます。

シーンギズモの中心の四角部または下部の文字をクリックして、Isoに表示を変えることで、平行投影に切り替わります。

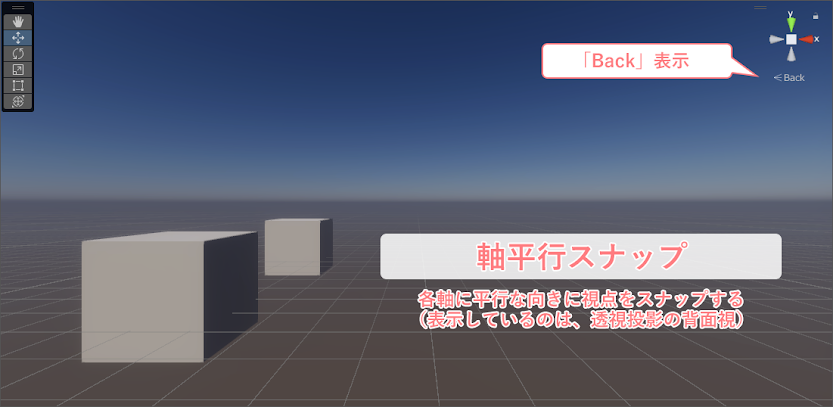

軸平行スナップ

シーンギズモのカラーコーンをクリックすると、その方向からの視野にスナップします。どの方向から見ているかは、シーンギズモ下部の文字から判断できます。

視点回転ロック

シーンギズモ右上部の、小さい南京錠マークをクリックすると視点の回転をロックします。ロックすると鍵がかかった状態になり、シーンギズモは半透明になります。

まとめ

今回はUnityのシーンビューでの視点操作の種類と方法を確認しました。視点操作にはマウス・キーボード入力操作での移動・ズーム・回転がありました。また、シーンギズモを用いることで、方向の把握と投影法やスナップができることが分かりました。

次回予告

Next time on... これでカンペキ!ゲームオブジェクト!

前回少し触れた、ゲームオブジェクトについて詳しく見ていきます。

では、今回はこの辺で。

コメント

コメントを投稿